神道・神社コラム

神社が100倍楽しくなる雑学講座

【神社が100倍楽しくなる雑学講座】

今日は、こんな事を知っていたら、ちょっと友達に自慢できる話をしましょう!

神社には必ず神様が祀られています。

その神様の事を【御祭神】と呼びます。

また、神様は1人と数えず1柱と数えます。

その神様が男神なのか女神なのか、一瞬で見抜く方法があります。

それが屋根の形状です。

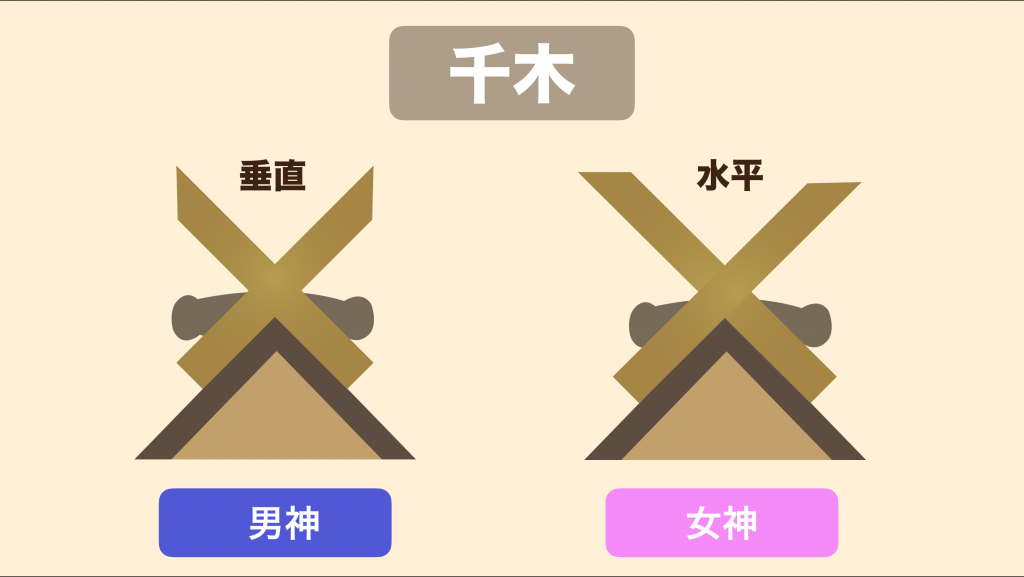

神社の屋根を見ると、板のようなものがクロスして立っています。

あれを千木(ちぎ)と言います。

この千木の先っぽを見ると、尖っているものと水平なものがあります。

内そぎ(千木の上部が地面に対し水平)

これは女神

外そぎ(千木の外側が地面に対し垂直)

これが男神が祀られている神社になります。

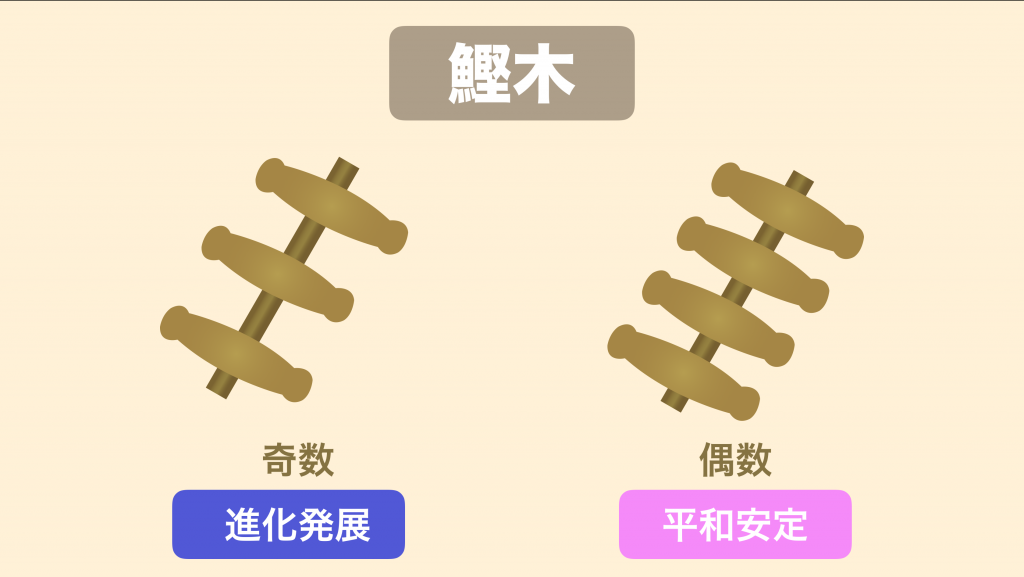

また、この千木の間にある枕みたいなもの。

これを【鰹木(かつおぎ)】と呼びます。

この鰹木も偶数と奇数で男神か女神か分かります。

これが奇数なら男神

偶数なら女神になります。

また、奇数は足していくと偶数になったり奇数になったりします。

これは進化と発展を意味します。

つまり【繁栄】

一方、偶数はいくら足しても偶数です。

これは安定、調和を意味します。

つまり【平和】

この様に、屋根の形状を見ただけで男神なのか女神なのか分かるのです。

※この説については、山王神道、両部神道など、元僧侶による、影響が大きいと言われています。元々仏教は戒律を設けますので。真ん中を通ってはいけない、子供を産んだばかりの女性は穢れているなどもそうです。従って、全ての神社が屋根の形状で分かるというものではありません。特に伊勢神宮は、この様な教派系神道とは一線を置いていますので、外宮がトヨウケなのに垂直になっています。そこも同時に見ていくと当時の人間模様も見れて色んなことが分かってきます。

https://youtu.be/TnRFE_dSxOE